“我想,人可以‘站’在空中,也可以‘飄’在地面,靈魂與肉體的交融,只在瞬間,捕捉住這一瞬間,便把握了自己的人生。”這是滕菲自傳《光陰集》序言中的一段文字,很精練地道出了她對人生的態度。在大多數人眼中,低調謙和的滕菲幾近完美,事實也的確如此,舉手投足間的美麗優雅散發著知性與智慧,家庭幸福之外也事業順遂。不過,追求藝術的人生哪會輕松安逸,孤獨與試煉才是生活的常態。五年磨一劍,借《梅香——滕菲·當代首飾展》舉辦之際,我們與這位當代中國首飾藝術的奠基者進行了一次對話,聊了聊首飾,聊了聊藝術,也聊了聊人生。

成長與孤獨

無論是照片還是本人,滕菲始終給人內斂與嫻雅的印象,符合風象星座重智慧與溝通的特征,但也許又因為是水瓶座,滕菲平靜的表面下其實藏著豐富的情感、直面人生的勇氣、棱角鮮明的個性和活潑浪漫的天性,以及些許對認定之事的固執與堅持,這當然也與她的成長經歷有關。

譚平與滕菲在柏林韋伯畫廊聯展開幕式上

六歲時,滕菲隨家人回到江南水鄉奶奶家,用她自己的話來說:“我有幸在大自然的幼兒園里,與霞光下的兒童和水牛作伴、與涓涓溪流和捉迷藏的游戲相隨,度過了半年美好時光。從此,幼小的心里似乎有了樸素、天然、大方、自覺的意識,它一直在影響我的生活與藝術。”不僅如此,滕菲很早就受父親的熏陶學習書法,在她的記憶中,父親雖然身處吳越文化背景卻崇尚大氣豪放的風范,因此江南的靈韻與北方魏晉風度的清俊通脫都深深鐫刻到滕菲的氣質中。

譚平與滕菲于柏林聯展現場,1993年

自小到大滕菲并不孤獨,但孤獨卻是讓她內心更加堅韌和豐滿的重要催化劑。2000年,滕菲在奧地利進行了為期兩個多月的文化交流,以“知情的局外人”視角,重溫了日爾曼民族文化背景下的“生活”,也重新審視東西方文化的殊同,并記敘成書《夢飛——藝術家異域情懷》。這次體驗的地點在遠離維也納1,000公里的一個千年古城中,雖然條件設施都很好,卻少有人煙,歷史感與寂靜讓滕菲感受到了真正的孤獨,使得她對歲月光陰的變化流逝有了更深的體悟。

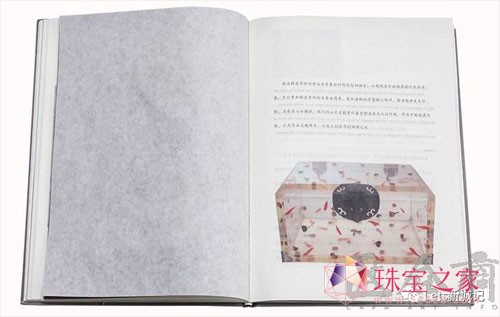

光陰與死亡

光陰是貫穿滕菲藝術思考的一個母題,2008年她將自1990年代以來的隨筆摘選出來編輯成一本自傳性的文集——《光陰集》。“整理出來是想為自己的精神空間做一次清理,與關愛我的朋友分享一段人到中年的心路歷程。”一篇篇文章落筆輕盈,表辭達意精練準確,沒有詞匯的堆疊,沒有浮夸的修飾,只有娓娓道來的內心獨白和沉淀累積的思考感悟。其中,這段文字特別讓人觸動:“小心守候歲月,‘變化’卻還是不知不覺附著于身,人的經脈、骨骼、肌膚、精力都被時間作用著,就像生活的改變一樣的抽象,其過程是肉眼看不見的,而結果卻往往觸目驚心。”

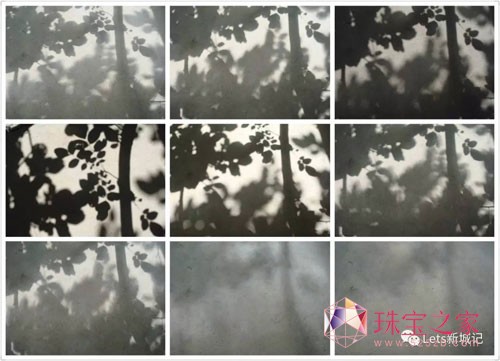

滕菲《30”光陰》 30cm×40cm每張共9張相紙 2011

意識到光陰就不能不思考死亡,滕菲熱愛生命,但也渴望生死質變的體驗,她認為“未知生焉知死”或許可以修正為“未知死焉知生”,在體驗過死亡后會更珍愛生命。多年來在滕菲心中曾醞釀過一件作品:一具水晶般的棺柩,用以體驗死亡。但她終究沒有勇氣去完成,就像她寫的那樣:“倒不是因為創作本身的問題,而是依附于作品中的一種恐懼。對于生與死的冥想常常在我血液中匯集成一股原始的沖動,一次次地蠢蠢涌來,但終究都被死亡的肅穆震懾了回去。”

滕菲《光陰集》

滕菲總是直面光陰中流轉的生死輪回,也在歲月中追求和收獲種種生命的喜悅,文化藝術、親情友情、事業家庭都在其中。

《LET'S新城記》:L 滕菲:T

L:從學生時代學習版畫,到日后回到中央美院創建首飾專業,您走過了怎樣一個過程?

T:轉折發生在去德國后,雖然學習的領域還是在純藝術范疇內,但接觸到更多裝置、物件類的事物,也接觸到了首飾。這是一門與手工密切相關的課程,讓我覺得很有意思,這大概是因為我在國內學習的是版畫,版畫是一種需要進行手工勞作的藝術,除了觀念和構想以外,還得動手勞作。此外,當時首飾這個類別屬于藝術中較偏也更冷門的一個領域,而我不愛隨大流,通常對這類小眾和邊緣的東西更感興趣,會從中找到或看到有意思的點。1995年回國后我在教學中也想繼續研究首飾藝術,但一開始幾方面條件不成熟,所以我首先開設了“材料實驗”課程,以此作為首飾藝術的創作入口,積淀7年以后,我才提出并建立了中央美院的首飾設計專業工作室。

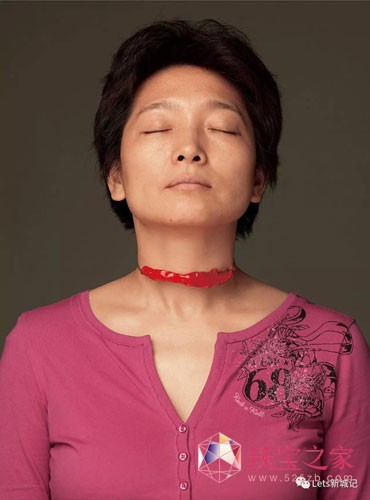

滕菲《那個夏天》2007

L:2002年在創建首飾專業時,您認為“它(首飾)不在主流里,卻有著前瞻的意味”,請談談您創建這個專業的契機和過程,有什么讓您印象特別深的人和事?

T:契機就像剛才說的,其實和我的學習創作一脈相承,那時我做首飾藝術這個專業是一種孤獨的狀態。我倒不怕孤獨,有時候甚至還會故意制造一些孤獨。這種孤獨是精神上的,我會享受它,因為從中能感受到思考的愉悅。不過,放到現實環境中去做起來還是舉步維艱,這個相對純粹的從藝術切入的首飾課程設置在當時的設計教育系統下,被期許更多物質層面的實用性、裝飾性,若思辨的步伐邁得稍大些,還是難以被常人所理解和接納的。

L:在您看來,首飾藝術與普通首飾在概念、功能、材質、制作等方面的區別是什么?

T:首飾藝術更多強調的是觀念性,是當代語境下對首飾的思考,首先從首飾切入展開相關研究,其結果并不都落在我們約定俗成的首飾本身。通識中的首飾更多從設計的角度出發,立足于解決佩戴性及相關審美問題,結果都會回到實用的首飾物件本身。這就是兩者之間的差異。后者的創作者被稱為設計師,而從觀念出發進行創作者則不能僅以設計師冠名,因為最后的“東西”不僅僅為了佩戴,它更注重借由首飾對當下文化和社會問題展開思辨,包括價值觀與審美品位間的關系等問題,所以歸為首飾藝術家會更恰當。若在概念上去考究,Jewelery相對中文有兩個詞——“珠寶”或“首飾”,在教學和學術研究中,我們更愿意將作品以“首飾”冠名。至于材質和制作上的差異則在于,珠寶通常會使用昂貴的稀有的材質,通常材質本身價值已然不菲,設計師要做的是讓它更好看,更有趣味。珠寶因其材質價值的強勢和奪目,設計師作為創造者,其實較難再去進行解構或重構。而當代首飾藝術運用的材料自由度更大,制作方式也更多樣化,這時材質不再是主角,而是退為思考和呈現的媒介。

滕菲《梅香》 2017

L:這次展覽中有兩個您最新創作的系列“磨玉”和“一寸光陰”,請您談談創作這兩個系列的靈感,以及對材料和呈現方式的思考。

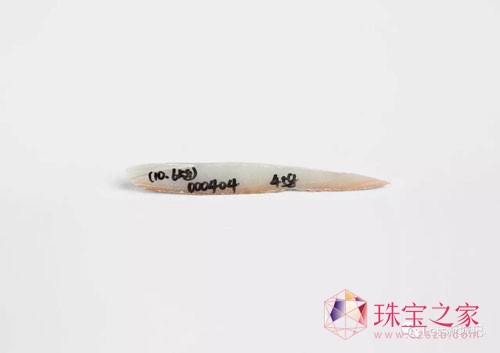

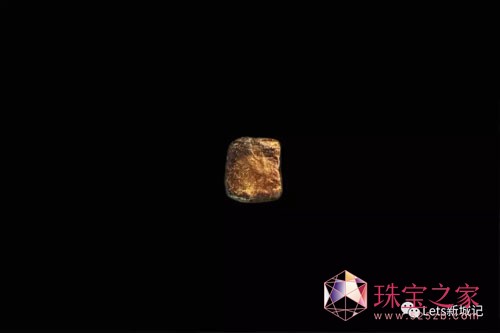

T:在展廳墻上展陳玉石廢料的原始檔案圖片,每一塊石頭上都寫了編號存檔。我把它們看做不同的生命,想激活不同的生命,因此我將每一塊玉石廢料拿來每日琢磨,在保有原始初形的原則上不斷琢磨,直至廢料整體形狀的完善和諧。磨石的行為即為人性圓滿的修為過程,無論雛形多么不堪,始終不急不慌不忙,從容淡定,順其自然,隨形修為,千姿百態。生命倘若于呼吸間能夠親和石之質樸、玉之高潔所蘊含的溫潤與美好,焉能有更多的奢求?完滿與美好,終歸是人性崇尚的終極境界。

滕菲《磨玉》(磨前) 2017

滕菲《磨玉》(完成作品)2017

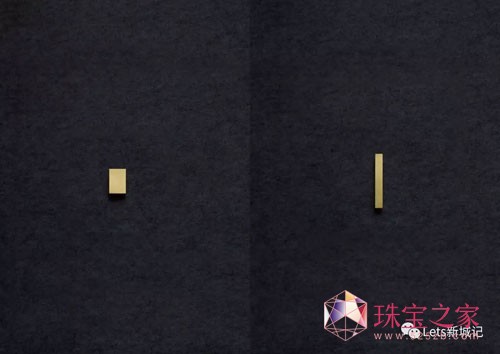

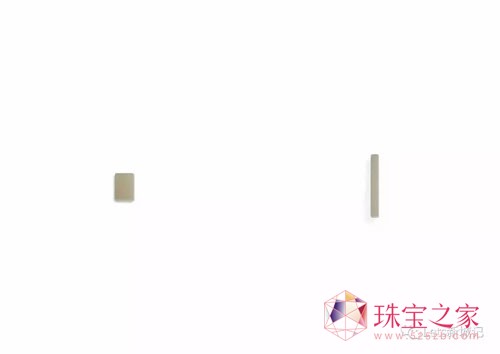

“一寸光陰”是中國傳統文化中的一句老話,它飽含了一些東方意韻的哲思,潛藏著一種浪漫和天然混成的氣質。“光陰”本身意指時間,如空氣、光影,有流動感,給人一種不可捉摸、飄忽不定的感覺。把一寸見方的黃金逐漸拉伸變長,是在演繹人對黃金原本珍貴性寓意的削弱,更在意黃金本身的價值,在努力放大物質的欲念。玉也在演繹同樣的概念,金制作得很精準和尖銳,更理性一些,跟西方的文明更接近,玉的邊緣渾然天成,則更具東方特質。這也是對東西方文化的一種比較與回應。做完金、玉這組《一寸光陰》,我又用手直接捏制了這件《一寸光陰》。我想,這既是一個動作,也是內心的一種需要。

滕菲《一寸光陰》(金) 2011

滕菲《一寸光陰》(玉)2011

L:從2002年您創建中央美院首飾專業以來,這個專業的發展經歷了一個怎樣的過程?目前的狀況如何?

T:開始是摸著石頭過河,而現在則越發成熟了。這個專業本身走到今天,學生們出去以后都有自己的方向,越來越多元。無論是做當代首飾,還是做相對更接地氣一些的首飾設計工作室,或者到大學里當老師創建首飾專業,他們都做得越來越到位,越來越充分。這種成長和變化是讓我特別欣慰的一件事。

L:具體來講,中央美院首飾專業的培養機制是怎樣的?

T:我的定位一直是培養精英,跟一些同樣有這種專業的學校從培養方式上還是有質的差異。這個專業設置了很多課程,提供了許多機會和平臺,而這些機會和平臺一定是國內外高品質高水準的,因此學生的起步也是最高的。此外,在課程設置上,有的課程直接與首飾設計制作相關,但有更多課程看起來好像是無用的,所謂無用是指沒有那么強的直接性,比如圖像、思維創意、建筑等等,但恰恰是這些看似不那么直接的課程,對學生知識結構的形成和內在的滋養最為重要。現在大家都在談的“跨界”,恰是我們早年創立學科之初就這么做的,它可以刺激學生從多元視角去研究考慮問題,啟迪心智,激發創造力。

滕菲《一寸光陰_01》2017

滕菲《一寸光陰_02》 2017

L:本次展覽《梅香》也是您帶著學生做的一個群展,通過他們的作品或更多新生代創作者的作品,您怎樣評價現在首飾藝術的創作?

T:此次一同參與展覽的年輕首飾人在各自的領域都做得非常出色,形成了自己的面貌,建立了各自的對于首飾藝術與設計的理念。他們贏得了許多自己的受眾和擁戴者。我認為在高要求、高標準下,從學校走向社會的年輕精英,再趕上時代的眷顧,一定大有作為。

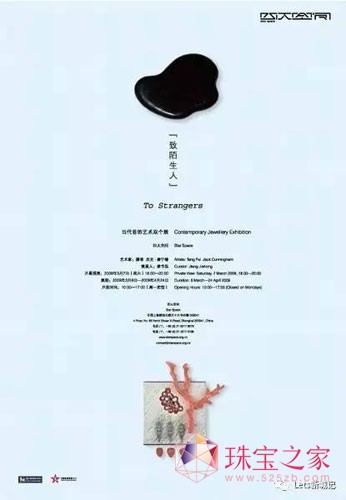

滕菲 杰克·康寧翰

《致陌生人》當代首飾藝術雙個展 2009

L:目前,中國的首飾藝術與國際交流的情況如何?中國在藝術首飾領域與國際研究創作水平相比是否還有差距?

T:我們與國際間的交流現在已經非常暢通,而通過這些年的努力,也真正把與國際間的交流提升到很高的水準。2012年我策劃并主持了“十年·有聲”中央美術學院與國際當代首飾展及論壇,將首飾設計專業的優秀畢業生作品與當代國際首飾藝術大師作品進行了一次展示,這次論壇旨在推進高水準的首飾藝術、文化的交流與傳播。后來這次論壇被編輯成書,較為全面地介紹了歐美首飾藝術的發展與演變,記錄了與國際首飾藝術大師進行的訪談交流,相當于把國際首飾發展史濃縮版引進了國內。同時,書中也呈現了中國的首飾藝術創作現狀以及新一代年輕首飾藝術家的良好創作狀態,并借此讓更多人了解中國首飾藝術與設計。在首飾藝術研究范疇,從局部的點來講我們做得很純粹,有些方面甚至是超前的;而從大的基礎層面來看,在中國,當然不僅是首飾領域,我們的從業者、創作者的素養、獨立的思辨能力和獨特的視角還很缺失,需要加強和提升。