第一珠寶精品導購互動平臺 投稿

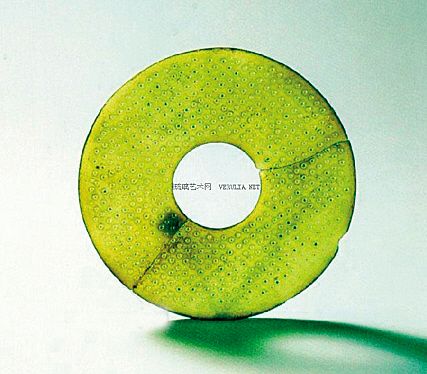

琉璃壁

琉璃的嬗變

玻璃器在中國古代也稱琉璃器、料器。過去認為中國自己制造的玻璃器在戰國時期已大量出現,再以前的玻璃器有可能是經中亞輸入的。沈從文在《玻璃工藝的歷史探討》一文中說:“從周代以來,在詩文傳志中就經常用到如下的一些名詞:‘璆琳’、‘球琳’、‘璿珠’、‘珂王戌’、‘火齊’、‘琉璃、‘瑯軒’、‘明月珠’和晉六朝記載中的‘玻璃’、‘瑟瑟’……這些東西事實上大部分是和人造珠玉發生關系的。這種單色或復色、透明或半透明的早期人造珠玉,以后通稱料器”。文中根據河南發現的商代“釉澤明瑩的硬質陶器”,推測周代“中國工人就有可能燒造近于玻璃的珠子”。但是文中所舉的實物例證都是戰國、漢代及更晚的。也有人認為先秦文獻中關于原始玻璃唯有一處記載。由于玻璃器在公元前16或15世紀已經出現于兩河流域,而中國境內以往發現的玻璃器較晚,所以,過去只能肯定戰國時期的大部分玻璃是中國制造的,春秋末期雖已出現了玻璃器,但這些玻璃器也有可能是經中亞地區傳入中國的。

中國古代稱玻璃為“琉琳”、“流離”、“琉璃”,從南北朝開始,還有“頗黎”之稱。根據《廣雅》和《韻集》的記載,在相當長的一段時間內,“琉璃”是用火燒的玻璃質珠子以及其他一些透明物質的統稱。而明、清以來人們所說的“琉璃”是不透明的,當然和玻璃是有所區別的。聞名于世的出土文物“金縷玉衣”的頭部兩側,各放置一尊湖綠色的耳杯,這便是目前發現的中國最早的古琉璃制品。歷來國人對玻璃的稱謂,一般系指透明似水晶的為玻璃,透明度差而光澤接近釉彩的叫琉璃。另外還有稱做五色玉、藥玉、罐子玉、水玉、水精、硝子、燒料的,不一而足。