瑪瑙東坡肉

翡翠白菜

去臺灣訪問,臺灣故宮博物院是必要去的。因為那里收藏著許多由北京出去的珍貴文物,不能不看。

了解近代歷史的人都知道,“九·一八”事變之后,華北岌岌可危。當時的政府便于1933年2月開始,將北京故宮的文物分批裝箱南運,先到上海,再到南京。抗戰全面爆發后,這些文物分運四川三地,直到1946年才重返南京。接著,解放戰爭打響。1948年,這些文物中的部分精品,總計約60萬件,被運到了臺灣。這就是臺灣故宮博物院中絕大部分藏品的來歷。

我們到臺灣的第二天下午,主人就安排去臺灣故宮博物院參觀了。講解員講解起那些歷史久遠的珍貴文物如數家珍。紅山文化的鳥形玉珮,良渚文化的玉琮,西周末年內鑄五百字的青銅毛公鼎,北宋汝窯青瓷碗,定窯的白瓷嬰兒枕,明朝永樂年間的龍紋青花瓷天球瓶,還有精細的象牙雕刻,件件令人叫絕,讓你駐足不忍離去。就說象牙雕吧,一個小盒子不到一厘米見方,連著一條約10厘米長的鏈子,鏈子的直徑不足兩毫米。如此精致的盒子和鏈子,竟是用一整塊象牙材料雕刻出來的!

更難得一見的是書法藝術珍品:晉朝王羲之的快雪時晴帖,唐朝懷素的自序帖,宋朝蘇軾的寒食帖,元朝趙孟畹氖轷勞蝗鞒T拭韉氖櫧哐月墑尼緱韉氖樽砦掏ぜ恰?br>

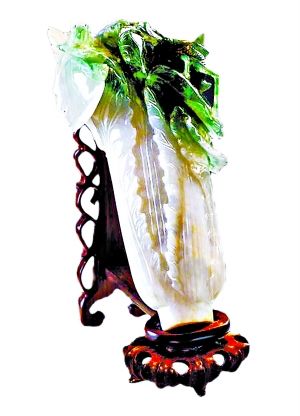

各地游客最感興趣的是兩樣東西:翡翠白菜和肉形石。陳列著翡翠白菜的玻璃柜子四周,圍著許多人,轉著圈兒的看。那塊半個拳頭大小的肉形石,也讓許多游客稱奇。

確實,那塊肉形石的質感非常強,形、色都酷似一塊可以大快朵頤的紅燒肉,令人垂涎欲滴。解說員介紹說:這是工匠順應玉石天然的紋理和色澤,稍加雕琢、染色做成的。我這個外行聽了不禁生疑:在內地的奇石展上,我多次見過肉形石,長條的,方塊的,而且比這塊大許多倍,形狀、顏色都一樣逼真。而我見過的那些肉形石,不是什么玉、全部是渾然天成,未加雕琢的瑪瑙石,根本不須人工著色的。玩石頭的行家都知道:染色的石頭一錢不值。

編輯職業養成了我喜歡給人家挑錯的毛病。我發現說明文字有毛病的還有那棵翡翠白菜。這是一塊約25厘米長的翡翠,白色的部分雕成白菜的幫,綠色部分雕成了白菜的葉子,葉子還上爬著兩個鳴蟲,大的是蟈蟈兒,小的是蛐蛐兒。可是他們的文字說明,卻把蟈蟈兒說成是蝗蟲,小的說是螽斯!雖說這些昆蟲都是近親,但畢竟不準確。

讓我長了學問的是兩件東西。一個是白玉雕的苦瓜,半咧著嘴,連著枝葉和瓜蔓。說明上卻是寫著:“清,白玉錦荔枝”。我以為又是弄錯了:明明是苦瓜,怎么說是荔枝?臺灣人不認識苦瓜?回來一翻《辭海》,“苦瓜:亦稱錦荔枝、癩葡萄”。好嘛,給人家挑錯,差點沒鬧出笑話。還有一個是核舟,長短盈寸的果核雕成小船,船艙有窗,窗能開合,船頭、艙內共有六人,神態各異。上學的時候學過一篇文言文《核舟記》,后來心中一直疑惑:那奇巧之人是用什么水果的核雕成的?這回看見實物,知道了,是橄欖核。不過《核舟記》那篇文章寫的奇巧人是明朝人王叔遠,這個核舟的雕刻者是清朝人陳祖章。

寶物太多,時間有限,看不過來。盼望有朝一日,兩岸合作,安排臺灣文物回家探親,可讓更多的炎黃子孫一飽眼福。 (本文來源:北京日報 ) ![]()