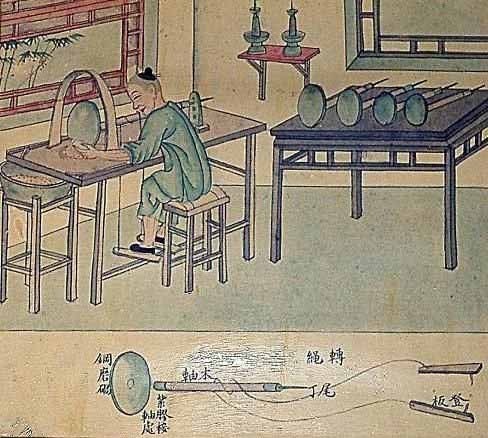

(五)古代磨碢歷程

磨碢即(打磨鉈),用【腳踏法】帶動安裝黑色的是幼磨稱「二沙鉈」,棕色的是打滑露水稱「沙漿鉈或露水鉈」。采用二沙、沙漿溶入士力膠,加熱壓制造成圓形的鉈狀。

現今用沙紙代替——采用不同粗至幼的沙紙,下加海線底造成的鉈。作戒指面、方面和角度形的打磨,打磨面表面很細膩,是拋光前之程序。

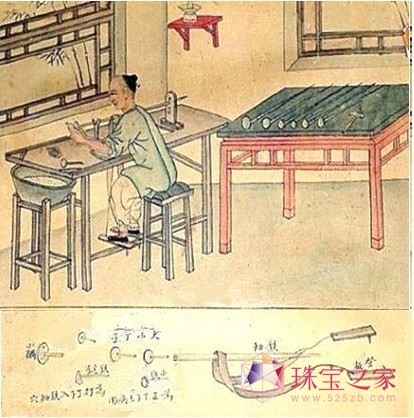

(六)古代掏堂歷程

掏堂即「挖空容器的內部」,用【腳踏法】帶動用鐵片卷成圓筒狀、加上解玉沙槳旋入玉的中間,玉的中間會出現一條圓柱,稱宮玉芯。由老師傅振錘拷打振截玉芯來,若振力不足,截不出玉芯來,會令整件玉芯破裂。其后再用彎形的扁狀的釘頭型鉈、慢慢琢磨,挖空玉器的內膛。

現今用鉆石細鉆筒代替——在鉆床安裝鉆石筒鉆出玉芯來。

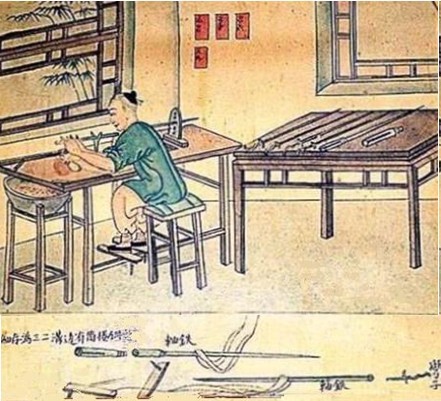

(七)古代上花歷程

上花即刻花或車花,用【腳踏法】帶動是用小型的軋碢稱為釘頭,在被刻的表面研磨花紋。不同粗幼的釘頭會留下不同的線條。中厚緣銳的釘頭所刻碾出的線條,往往兩端較窄淺,中段較寬深。新石器時代紅山文化玉器的線條就有這種情形,因此有人推測,距今五、六千年前的紅山文化時期已經過開始使用碢具琢碾玉器。

現今玉器車花——采用不同大細的釘頭做鉈,配合硅鋼幼沙槳,稱之為「舊車花工」;像古法圖車床研磨,手持玉件,因而車花受空間所局限。直至鉆石針在上世紀九十年代才普及。刻玉需講求耐力及速度,吊鉆馬達利用1/4匹主軸配大輪,帶動細輪,高速傳送給軟喉(威吔)動力,索頭配上不同型態的鉆石針,隨意靈活地移動雕琢,大型玉刻擺件起源于使用鉆石針開始,車床空間有限,以致難以用手持玉材,而鉆石針刻花則稱之為「新車花工」。

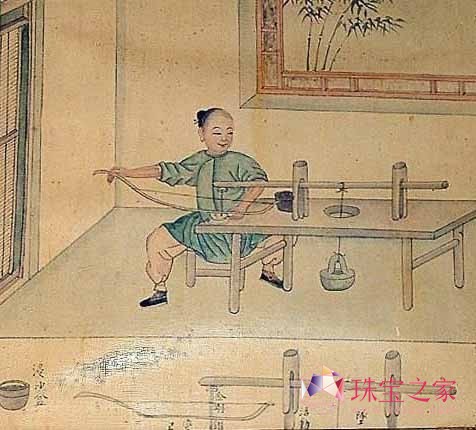

(八)古代打鉆歷程

打鉆即鉆孔,施于雕刻鏤空花紋的玉花件的重要程序。用【自轉法】利用彎弓和軋桿,軋桿底端鑲有金鋼鉆;左手握著玉件,將桿尖所嵌的金鋼鉆押著玉件,右手來回拉動彎弓,帶動軋桿來回的旋轉,就可以把玉件鉆出一個圓洞了。如鼻煙壺、扳指、煙袋嘴之類的玉器等。

現今用鉆石吸筒代替——在鉆床安鉆石吸筒鉆出圓洞。